子どもの思考力や創造力を育てる教材として注目されている「ワンダーボックス」。

SNSや口コミサイトでも話題になっていますが、実際の効果やリアルな評判はどうなのでしょうか?

この記事では、実際のユーザーの口コミをもとに、ワンダーボックスの良い点・気になる点・向き不向きなどを徹底的に解説します。

これからワンダーボックスを検討している方のために、「失敗しない選び方」や「上手な使い方」までお伝えします!

Contents

ワンダーボックスとは?(概要・コンセプト)

ワンダーボックスは、STEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)をベースにした思考力・創造力を育てる幼児〜小学生向け教材。

毎月届く教材キットと、専用アプリを組み合わせて使うのが特徴です。

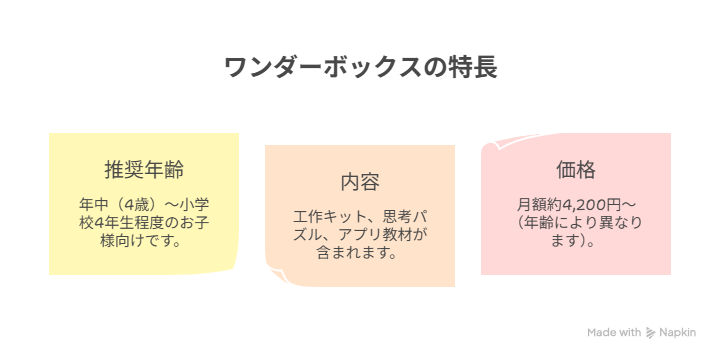

- 推奨年齢:年中(4歳)〜小学校4年生程度

- 内容:工作キット、思考パズル、アプリ教材など

- 価格:月額約4,200円〜(年齢により異なる)

子どもが夢中になる仕掛けがたくさんあり、「遊びながら学ぶ」ことを重視しているのが最大の魅力です。

なぜ口コミを確認すべきか(選ぶ際のポイント)

ワンダーボックスは、他の通信教材(こどもちゃれんじ・スマイルゼミなど)と比べても少し独特な学習スタイル。

そのため、事前に口コミを確認することで以下のような判断がしやすくなります。

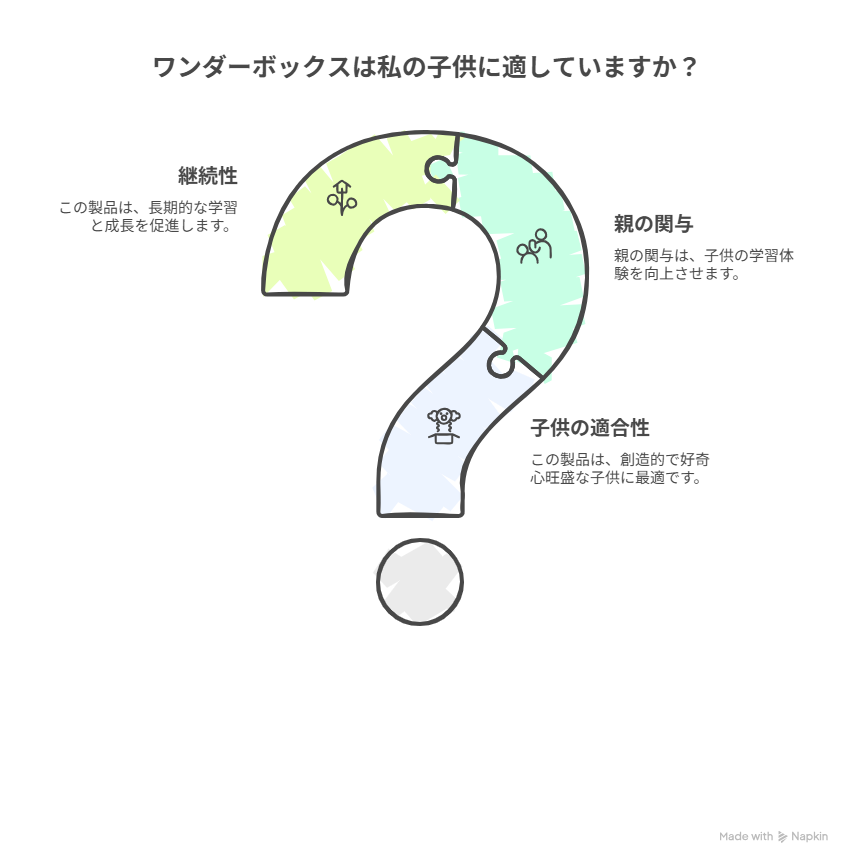

- どんな子どもに合うのか

- 親の関わりはどれくらい必要か

- 長く続けられそうか

ではさっそく、実際のユーザーの声を見ていきましょう。

ワンダーボックスの良い口コミ・評価

子どもの“やる気”につながるという声

多くの口コミで見られるのが、「子どもが自分からやりたがる」という意見。

特にデジタル教材のアプリはゲーム感覚で取り組めるため、勉強というより「遊びの延長」で楽しく続けられるのが魅力です。

「届いた日は目をキラキラさせて箱を開けてました!」

「アプリもパズルも、毎日勝手にやってくれて親は助かってます(笑)」

思考力・創造力・発想力が伸びたという実感

ワンダーボックスは、正解がひとつではない問いや、自分で考えて工夫する問題が多く含まれています。

「考える力がついたと感じる」

「アイデアを出す力がついて、自由研究でも面白い発想をして驚いた」

といった声もあり、学校の成績とは別軸の“思考力”に重きを置いている点が高評価を集めています。

継続して使って感じた変化(集中力、意欲など)

最初は遊び半分でも、続けるうちに集中力が育ってきたという口コミも多く見られました。

「最初は適当にやっていたけど、だんだん長時間集中して取り組むようになった」

「毎月のルーティンができて、“学ぶ習慣”が自然に身についた」

教材の難易度が段階的に上がる設計になっており、成長を実感しやすいのもポイントです。

アナログ × デジタルの組み合わせが評価される理由

ワンダーボックスの特徴は、紙とデジタル両方の教材をバランスよく取り入れていること。

どちらか一方に偏らず、五感を使って学べるのが支持されています。

「手を動かす教材があるので、タブレットばかりにならず安心」

「紙のワークとアプリを交互にやるので、飽きずに取り組めている」

ワンダーボックスのネガティブな口コミ・デメリット

料金・コストに対する懸念

ワンダーボックスの月額料金は他の通信教材よりやや高め。

兄弟で使うとコストも倍になるため、長期利用を迷う家庭もあります。

「月4,000円以上は正直高いと感じる」

「他の教材と比べるとコスパが気になる」

教材キットが増える・スペースを取るという声

毎月届くキット教材が楽しい反面、保管場所に困るという意見も。

「どんどん紙教材がたまっていく…」

「整理が苦手な家庭にはちょっと大変かも」

“目に見える成果”が出にくい、成績直結ではないという指摘

ワンダーボックスはテスト対策型ではないため、成績アップに直結しづらいのが特徴。

そのため、目に見える成果を求める家庭には合わないことも。

「学校の成績にはあまり変化がなかった」

「親として成果が見えにくいのが不安」

親のフォローや関与が必要、時間確保の難しさ

子どもだけで完結できる内容ではないため、ある程度親の関与が求められます。

「一緒にやってあげる時間がなかなか取れない」

「親が仕組みを理解してないと、子どもも続かない」

飽きてしまう・使い切れないという声

ペースが合わない場合、キットが残ってしまったり、飽きて使わなくなることも。

「毎月届いてもやりきれず、どんどんたまる」

「最初は楽しかったけど、途中から飽きたようで…」

実体験レビューまとめ(複数ユーザーの長期利用例)

数か月利用者の声

短期間の利用でも、子どもの反応や親の満足度は高め。

「初めての通信教材だったけど、毎月楽しみにしている」

「届くたびに“やったー!”と言ってくれて、やってよかったと思える」

2年以上続けた家庭の変化

長く使うことで、思考力や学びの習慣の違いを実感したという声も。

「難しい問題に挑戦する意欲が出てきた」

「自分で考えて行動するクセがついた気がする」

解約経験者・乗り換え意向のある人の本音

途中でやめた家庭の多くは、「時間が取れなかった」「他の教材と合わなかった」などの理由が多め。

「悪くはなかったけど、うちの子には合わなかった」

「思考力より基礎学力を重視したくなって別の教材に乗り換えた」

ワンダーボックスの口コミを読むときの“見るべきポイント”

口コミの信頼性・前提条件を読む

誰の体験か(年齢・性格・環境)を読み取ることが大切。

→「うちの子に合うか」は家庭によって全然違います。

年齢・子どもの性格・家庭環境の違いを考慮

- 集中力がある子か

- 好奇心が強いタイプか

- 親の関与がどれだけ可能か

を踏まえて、参考にしましょう。

“すべて使い切る”ことを前提にしない考え方

全ての教材を完璧にこなす必要はなく、「使える範囲で使う」柔軟な考え方が続けるコツ。

効果を測る指標(思考力、習慣化、興味関心など)

テストの点数ではなく、

- 考える力

- 習慣としての継続

- 自分で取り組む意欲

といった“見えにくい成長”を大切にしたい教材です。

口コミから見える「どんな家庭・子どもに向いているか」&「向かないケース」

向いているケース

- 自由な発想が好きな子

- パズルや工作が得意な子

- 成績より「考える力」を重視したい家庭

向かない可能性があるケース

- テストの点数アップを重視したい家庭

- 親が忙しく、関わる時間が取れない場合

- 飽きっぽく、ルーチンが苦手な子

口コミを踏まえた「使いこなし戦略」

初めて始めるときの使い方のコツ

- 届いたらすぐ開けて一緒にワクワク感を共有

- アプリと紙教材をバランスよく活用

親の関わり方・見守り方のヒント

- 指示するのではなく、一緒に楽しむ姿勢が大事

- 毎月の目標を親子で一緒に立てると継続しやすい

教材を無駄にしないための優先順位のつけ方

- すべてやろうとせず、「子どもが好きなものを選ばせる」

- アプリだけでもOK!完璧を求めすぎない

継続しやすくする環境づくり

- 教材をすぐ取り出せる場所に置く

- 日常のスケジュールに“ワンダータイム”を取り入れる

まとめと結論

口コミから見えるワンダーボックスの強みと弱み

強み:思考力・創造力が育つ/子どもが夢中になる教材設計

弱み:料金が高め/親のサポートが必要/成績に直結しにくい

口コミをもとに判断する際の視点整理

- お子さんの性格・興味と合っているか?

- 親として関わる余裕があるか?

- 効果をどう測りたいか?

「まず無料体験・お試し」で確かめることをすすめる理由

百聞は一見にしかず。

ワンダーボックスは公式サイトから無料体験キットも申し込み可能なので、実際に触れてから判断するのがおすすめです。